■オリジナル作品づくりに企画コンペも

――タツノコプロがどのような場所で作品を作っているかも教えていただけますか。

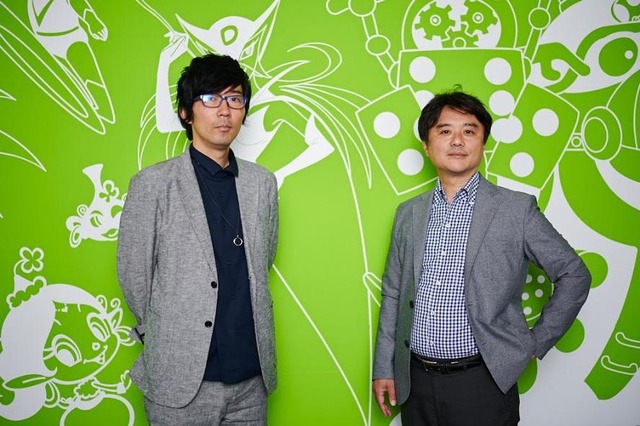

大松裕プロデューサー(以下、大松)

スタジオは本社だけで、1年間に大体TVで3本、3タイトルぐらいです。プラスアルファで、『Infini-T Force』のように外部のスタジオとも作ります。

――1964年以来長年スタジオのあった国分寺から 2013年に本社とスタジオを三鷹に1カ所に移しました。

大松

旧国分寺本社は管理と営業だけで、制作のスタジオは別でした。それを一本化したいと。

移転前、僕は同じ国分寺にあったProduction I.Gに在籍していたのですが、近くにタツノコプロがあるという意識はありましたね。

――スタジオの新しさで言えば、タツノコプロさんはデジタル作画(※1)を本格的に目指しているように感じます。

(※1)2Dセルタッチの作画を紙と鉛筆ではなく、タブレットとタッチペンで描く技術。データが直接コンピュターに保存される。

大松

僕がタツノコプロに来る前からあった取り組みなんです。僕もアニメのフルデジタル化にすごく興味がありました。紙と鉛筆のやり方に少し限界も感じていて。

タツノコプロがデジタルで試行錯誤を重ねているという話を聞いていたのも、移籍してくる時の大きな動機だったんです。

デジタルアニメを本格的にやるにしても、デジタルにしただけで作業効率が物凄く上がるとか、絵が上手に描けるわけではありません。ただそこにいろんな可能性があるのでやっていきたいんです。

――大松プロデューサーは前職がProduction I.G、そしてA-1 Picturesですが、タツノコプロが他のスタジオと違う点はありますか?

大松

やはり版権を多く持っていること、そのために営業の方が大勢いるのは違うところですよね。

ただ歴史がすごくあるのですが、僕の中では新しいスタジオでもあると思っています。今年で56年目ですけれど、すごくフラットなスタジオだと思っていますし。

作り方に対する考えはすごく柔軟です。だからこそデジタル作画やフルデジタル化の取り組みもやれていると思っています。

――スタジオの特徴にオリジナルがあるのですが、オリジナル企画を考えるプロセスはどういったやりかたなのですか?

大松

企画会議を定例でやっています。「AnichU」という日本テレビの深夜アニメ枠に向かって企画書を出しましょうとかテーマを決めた上で。企画書を集め、コンペするという感じです。

――コンペの時に、会社の方向性を打ち出したとりとかはあるのですか?

大松

ないですね。企画者の自分がやりたいこと、興味がある事を尊重します。

ただ“これがタツノコプロの作品”みたいのは、なんとなく皆の心にありますね。タツノコと言えば「ヒーローものだよね」とか、「もう少しドラマ的な要素を強いほうがいい」とか。

不思議とそうした感覚があって、それがスタジオのカラーかなと思っています。

――そのなかで『KING OF PRISM』という大ヒットが生まれています。これまでの作品と少し違うところもありましたが、あの企画はどうやって成立したのですか?

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会桑原

プロデューサーのふたりが『プリティーリズム』の男子組のスピンオフをどうしてもやりたいと。菱田(正和)監督の才能を世に知らしめたいと、すごい熱い思いがありました。ふたりがそれぞれの会社で発信をして生まれました。

――女子ものから男子ものがスピンオフするアイディアが斬新ですね。

桑原

それで最初はすごく半信半疑でしたが、ふたりのプロデューサーが「ずっとプリティーシリーズを支えてきた菱田監督と新しいものをやりたい」と。ここまで言うならやったほうがいい。限られた中ですごく丁寧なクオリティーで作った作品です。

■「信じろタツノコの力を」 作品とキャラクターの持つ強度

――クオリティーの話が出たのですが、いまは本当に人手不足ですが、この中でクオリティーを維持するにはどうされていますか。

大松

いまは人を集めるのはどのスタジオでも大変なので、人材を育てていくのが一番大事だと思っています。

若い人を育てていくのと同時にフルデジタルも進めたいです。若いスタッフに積極的にチャンスを与え育てることが作っていく作品のクオリティーにつながると確信しています。

――新卒のアニメーターも採られてますか?

大松

採っています。一昨年は5人、昨年は3人、来年もできれば5人ぐらいは採用したいです。若い世代はデジタルを使っていない人がいないですし、やはり柔軟です。

僕はいまの若い世代からアニメーションは新しいフェーズに入っていくんじゃないかと思っているんですよ。作るものだったり、感覚的なことだったり。この世代からまたガラッと変わっていくんだなと。

僕はそうした人材を活かせるよう現場をアップデートしていきたいと思っています。

――若い世代についてですが、いまのアニメファンは昔とは変わってますか?

大松

そこはいろいろ考えるんです。僕が業界に入った2000年頃は、『カウボーイビバップ』や『攻殻機動隊』をサブカル好きな人が観ていました。『エヴァンゲリオン』が、サブカル系の雑誌「クイックジャパン」で取りあげられたり。

ところがその後、そういう層がどこかにいってしまって……。

それからはビデオビジネスがすごく華やかな時代になりましたが、ただパッケージソフト(DVDやブルーレイ)を買っていただく方に向けたアニメ、すなわちより、マニアックで先鋭的な作品を作り続けてきたのが、ここ15、6年のアニメ業界の動きです。

ただパッケージソフトのニーズがいま少しシュリンクしています。一方、アニメの制作本数は減らないし、期待値も減っている感じがしません。

そのなかで僕らはこれまで想定していたお客さんと違う想定で作品を作らないといけなくなったのでないか、と感じ始めています。

――これまでよりは一般の人にも向けた作品が求められた時に、『ガッチャマン』や『新造人間キャシャーン』といった作品は強みになりませんか?

大松

キャラクター、デザイン、ドラマ性、それらの作品の持っている力には、普遍的な強度があります。タツノコプロにいるとそういう事をしみじみ感じます。「信じろタツノコの力を」というのは、うちの会社の今年のスローガンです。

→次のページ:ファンからリアクションが、非常にうれしいですね。