昭和19年7月、広島県呉市のある晴れた日。

海岸線を一望できるのどかな段々畑で、女性が風景を描いている。

すると、後ろから突然その絵を奪い取る手が伸びてくる。振り向くと怖い顔の憲兵がにらみを利かせていた。

「軍事施設を描いていたのか?さてはスパイか?」

戦時中の憲兵による、恐ろしい市民弾圧かと緊張感漂う場面だ。

ところが、そのシーンの直後、家族は「このぼーっとした人にスパイなんてできるわけない」と笑いだしてしまう。その笑いが観ているこちらを日常感覚に引き戻してくれる。

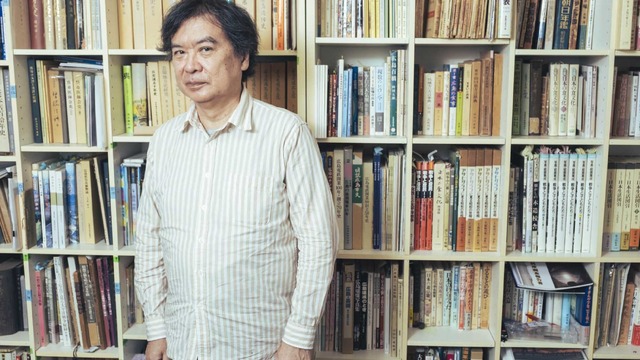

これは片渕須直監督のアニメーション映画『この世界の片隅に』のワンシーンだ。戦争映画で恐怖の象徴のように描かれることの多い憲兵を用いて笑える場面を作った、異色のシーンと言えるだろう。

片渕監督はこのように語る。

『この世界の片隅に』は、戦時中を含む昭和初期の広島が舞台。絵を描くのが好きな主婦・すずさんを主人公に、当時の人々の普通の暮らしぶりが戦争によって壊されていく様子を描いた作品だ。

2016年に公開された後、世代を超えて多くの観客の支持を集め大ヒットを記録。その丹念な日常描写のリアリティに「これまでにないタイプの戦争映画」と呼ぶ声も聞かれた。

2021年8月15日は、終戦から76年。戦争を直接体験した世代が年々減少していき、社会の構成員の大半がすでに戦争や、その時代の社会を知らない。これからの時代は、戦争を体験していない世代が、さらにその下の世代に向けて語り継がねばならない。

片渕監督は、戦争を直接知らないからこそ、伝え続ける意義があるという。

戦争のイメージが実態と異なるものになっている

戦争を体験していない私たちは、メディアや物語を通して戦争を学ぶ。しかし、片渕監督は一般に流布する戦争描写に「ステレオタイプで記号的」な表現が多いと指摘する。

例えば、戦時中、女性は誰もがずっとモンペを履いていたというイメージを持つ人は多いかもしれない。

その点について片渕監督はこう語る。

「当時の女性たちはモンペを格好悪いと思っていて、実際には履いていない時期の方が長かったんです。男性には国民服令という法律で国民服を着ることが義務付けられていたんですが、モンペにはそういう規定はなかったんです」

多くの女性がモンペをはくようになったのは、昭和18年の晩秋から。きっかけは薪や炭の配給が滞り、寒さをしのぐためだそうだ。

こうしたステレオタイプな戦時中の描写は、モンペ以外にもあると片渕監督は語る。窓ガラスに紙テープなどをバッテンに貼っている場面も戦争映画ではよく見かける。

「当時、紙は貴重品ですし、糊もどうやって調達したのか気になりますよね。ごはんを潰して糊を作れたかもしれませんが、ごはんなんて一番の貴重品です。実際には、ガラスに紙テープを貼っていたのは限られた施設が中心だったんです」

当時、内務省が作成した防空の手引書にも、日本では爆風が飛び散りやすい爆弾よりも、建物を焼く焼夷弾が落とされる可能性が高いため、テープを貼る必要はないと書かれているそうだ。

片渕監督は、こうした表現は特定の誰かの作為ではなく、いつしか定番の表現として定着し、作り手が世代交代していくうちに「事実」のように扱われ出したのではないかと分析する。その結果「戦争がある記号の範囲の中で語られるもの」になってしまっているのではと危惧する。

それゆえ、どんな名作であっても、ひとつひとつの表現をいったん疑い、検証しなおす姿勢が大切だと片渕監督は語る。

例えば、高畑勲監督の『火垂るの墓』は、ゴールデンタイムの地上波テレビで2、3年に一度のペースで放送されるほどに人気が高い。戦争を知らない世代にその悲惨さを伝えるために多大な貢献をした作品と言える。

「あの映画では、(主人公の清太が妹の節子に食べさせようとする)スイカが強く印象に残りますよね。でもスイカは原作小説には出てこないんです。当時は作付禁止だったんです」

スイカは当時、闇市で高額で売られていたものだという。そう思うと、あの時代に手に入れるのが並大抵のことではなかったことがわかって来る。

片渕監督は、映画と原作小説の表現の間には、高畑監督と原作者・野坂昭如の年齢差による視点の違いも関係しているのではと推測している。

「高畑さんも多くのことを調べて作品に反映させているはずですが、『火垂るの墓』の原作者、野坂昭如さんは終戦当時15歳で、高畑監督は10歳だと思いますが、当時の年齢で5歳違うと社会の見え方もだいぶ違ったのではと思います。なので、高畑さんの『火垂るの墓』を観たあとには、野坂さんの原作にまでさかのぼって、映画にはなかった何が書かれているのかを読み取るのも大事だと思います」