本記事では、2日目の27日に行われたセッション「アニメ批評の現在2021『世界観構築』時代のエンタテインメントから考える」の模様を伝える。

「アニメ批評の現在2021『世界観構築』時代のエンタテインメントから考える」は、現代の映像論を踏まえつつ、“世界観構築”をキーワードに“アニメ批評の現在”を探るものだ。

アニメーション研究・批評家で「Merca」主宰の高瀬康司氏をモデレーターに、批評家で早稲田大学文学学術院(文化構想学部)准教授の石岡良治氏、批評家で映画史研究者の渡邉大輔氏、マンガ家・文化人類学者で京都精華大学マンガ学部教授の都留泰作氏が登壇した。

セッションはまず、高瀬氏によるコンセプトの説明からスタートする。高瀬氏は「『スター・ウォーズ』をひとつの起点とするような映像文化史の流れが、現代のアニメを考えるうえでもフィールドになっているのではないか」と提起した。

『スター・ウォーズ』が象徴的に切り開いたような“シリーズもの”の時代、“世界観構築”の時代について、登壇者の3氏に語ってもらいたいと投げかける。

ここで言う現代のアニメとして、高瀬氏は記録的なヒットとなっている『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を挙げた。同作はオリジナルではなくTVアニメを前提とした“シリーズもの”であり、その一本では完結しない。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』をもって完結する、TVアニメ発でリビルドにあたる『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズも踏まえ、そういった「“非自律的”なアニメ作品の台頭が現在の大きな流れとしてあるのではないか」というのが高瀬氏の指摘だ。

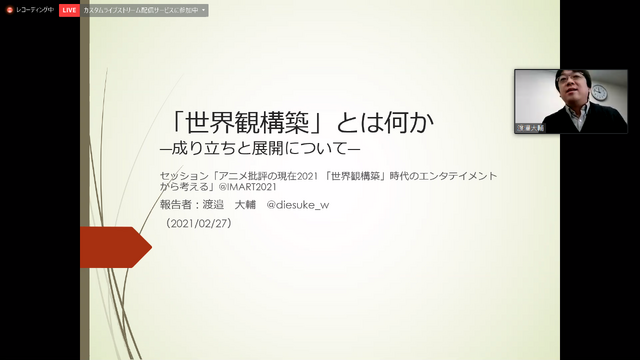

渡邉氏は、「『世界観構築』とは何か―成り立ちと展開について―」と題して、“世界観構築”の基本的な論点に関するプレゼンテーションを行った。

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』やマーベル映画といった現在の映画や映像文化を読み解く際、渡邉氏が有効だとみているのが“世界観構築”……“ワールドビルディング”というキーワードだそうだ。

この“ワールドビルディング”という言葉は渡邉氏によると、日本の文化批評においては「2010年代の半ばから後半に目につくようになった」。そのもっとも早いものは、映画研究者で立命館大学映像学部教授の北野圭介による新書『新版ハリウッド100年史講義』だという。

同書では、“ワールドビルディング”を「あるべき全体世界の大域的な基盤をあらかじめ設計しておき、その上で、個別のエピソードを語る個別の映画を制作し世に送り出していく、という発想」と説明する。渡邉氏は、「日本のサブカルチャー世界で『世界観』といわれているものに近い」という記述も強調した。

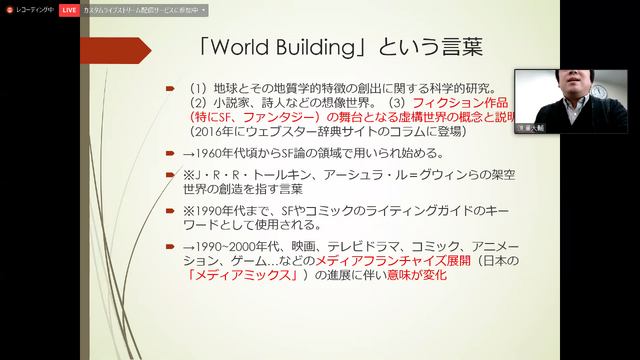

“ワールドビルディング”は20世紀半ばから、まずはSF論の領域で用いられた。そこでは、『指輪物語』のJ・R・R・トールキンや『ゲド戦記』のアーシュラ・ル=グウィンら、SFやファンタジーの世界を創り出す作家のストーリーテリングを指していたそうだ。

「そういった作品を書く際のライティングガイドに登場するキーワードとしても使われていた」というのが渡邉氏の弁だ。

しかし、1990年代から2000年代に差し掛かると、“ワールドビルディング”の文脈は大きく変わっていく。複数のメディアをまたいでコンテンツをプロモーションする、「メディアフランチャイズ」(日本における「メディアミックス」)の方法論が発展したのがその理由だという。

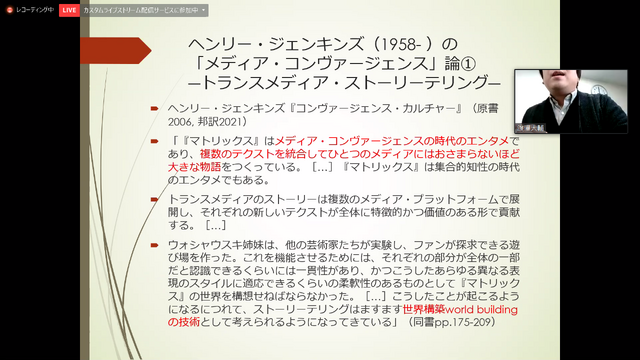

渡邉氏は、このメディアフランチャイズ(メディアミックス)時代における“ワールドビルディング”を示した人物として、メディア文化研究者で南カリフォルニア大学教授のヘンリー・ジェンキンズの名前を出す。

このほど邦訳されたばかりの『コンヴァージェンス・カルチャー: ファンとメディアがつくる参加型文化』を2006年に記したジェンキンズは、同書のなかで『マトリックス』について「複数のテクストを統合してひとつのメディアにはおさまらないほど大きな物語をつくっている」「集合的知性の時代のエンタメでもある」と分析した。

渡邉氏は、この“トランスメディア・ストーリーテリング”に関わる話が「“ワールドビルディング”に当てはまる」とする。

ジェンキンズの“トランスメディア・ストーリーテリング”論による『マトリックス』分析が、現代ハリウッドにおける“ワールドビルディング”論の基礎となっているのだ。

現代ハリウッドにおいて、そんな“ワールドビルディング”が注目される契機となったのは、2004年にスタートしたTVドラマ『LOST』だという。のちに『スター・ウォーズ』を手掛ける、J・J・エイブラムスによる作品だ。

そして、その「『スター・ウォーズ』サーガ」こそ、渡邉氏は「映画史における“ワールドビルディング”の先駆的な作品」だとみる。

渡邉氏は『スター・ウォーズ』について、過去に行った石岡氏との対談でも出た話として「“映画”としてではなく世界観やガジェットなど、どちらかと言えば“サブカルチャー”として評価されることが多い」と指摘する。

その際、これに対するひとつの答えとして「『スター・ウォーズ』はそもそも映画ではない、むしろ連続TVドラマに近い」という結論に達したそうだ。

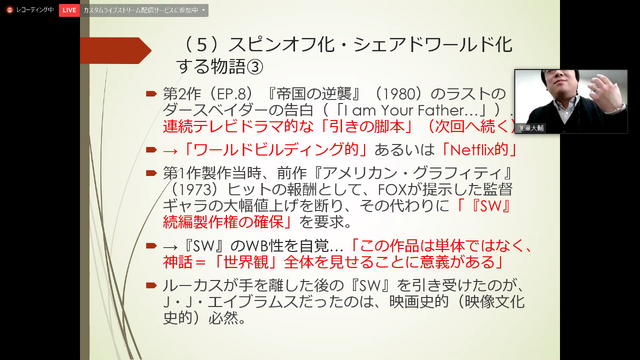

『スター・ウォーズ』シリーズの生みの親として知られるジョージ・ルーカスは実際に、その制作時に連続TVドラマを意識したことを公言している。

『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』における終盤の「I am your father…」のくだりは、まさに連続TVドラマの“引きの脚本”だ。渡邉氏はこの“次回へ続く”という脚本術が“ワールドビルディング”的だとする。

またルーカスは、『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』の制作当時、前作がヒットした報酬として提示されたギャラの値上げを断り、『スター・ウォーズ』シリーズの続編制作権を確保したとされる。渡邉氏はここから、ルーカスが『スター・ウォーズ』について「“世界観”全体をトータルで見せることに意義があると気付いていた」とみる。

「『スター・ウォーズ』の最新シリーズを、『LOST』から現代ハリウッドを代表する“ワールドビルダー”となったエイブラムスが手掛けてきたのは、映画史的な必然ではないか」というのが渡邉氏の意見だ。

渡邉氏は最後に、こうして現代ハリウッドのストーリーテリングのコンセプトとして展開されている“ワールドビルディング”的な観点が、並行して日本の文化批評においても言及されてきたことを指摘する。

大塚英志の『物語消費論』や、東浩紀の『動物化するポストモダン』、登壇者の都留氏による『〈面白さ〉の研究 世界観エンタメはなぜブームを生むのか』などを挙げ、「1990年代から2010年代にかけてコンテンツのあり方が変わってきたとき、その検討や分析に有効な概念として出てきたのが“ワールドビルディング”だったのではないか」と結んだ。

都留氏は、文化人類学の研究者としての蓄積、そしてマンガ家としての経験を生かして、渡邉氏も触れた新書を発表している。同書に即して、「世界観エンタメという視点」と題したプレゼンテーションを行った。

「沖縄でのフィールドワーク経験を使いながら、そこにマンガ的フィクションやSF要素を足した」というデビュー作『ナチュン』、「前作に続いて現実の沖縄を舞台に、エロマンガ的表現と科学的知見を合わせた」という『ムシヌユン』を描いてきたのが都留氏だ。

最新作『竜女戦記』は、「長いスパンの中で色々な人物の視点が出てくる『ゲーム・オブ・スローンズ』の日本版を実践したい」、「『スター・ウォーズ』的な世界観エンタメとして、一から世界を作りたい」といった思いで取り組んでいる。人文地理的な知識から架空の日本のような空間を作っており、そこで「権謀術数(「巧みに人を欺く策略」の意)」が繰り広げられていく新たな「戦国もの」だ。

「大河ドラマの限界とは、物語の結末が分かっていること」であり、「結末の分からない大河ドラマになれば」とする。

そういった“世界観”を意識した創作の一方で、都留氏は研究者としての視点からも「エンタメにはキャラクターはもちろん“世界観”が必要である」と指摘する。

『〈面白さ〉の研究 世界観エンタメはなぜブームを生むのか』は、「『スター・ウォーズ』以降のエンタメでは、クリエイターがキャラクターから“世界観”へと重点を移す流れがあるのではないか」との思いから書いたそうだ。

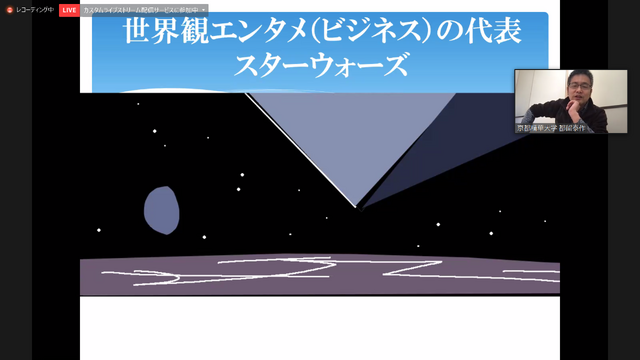

「その中で取り上げた世界観エンタメの代表はやはり『スター・ウォーズ』」という都留氏だが、強調したのは『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』の冒頭シーンだ。

宇宙空間の中で、上部にハイテク文明の象徴たる「スター・デストロイヤー」が浮かび、下部には未開の地である「タトゥイーン」の赤い地表が見える。そんな一場面を略図で示した都留氏は、「これだけで『スター・ウォーズ』の世界観が端的に表されている」とする。

「両極端の間に、様々な段階・条件の文化・文明が併存している“空間”」のイメージを、直観的に一目で観客に伝えることができるからだ。

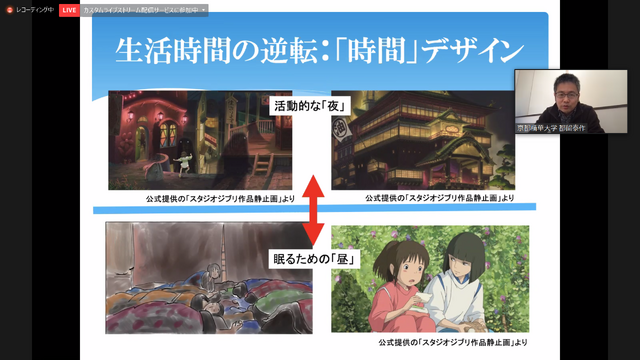

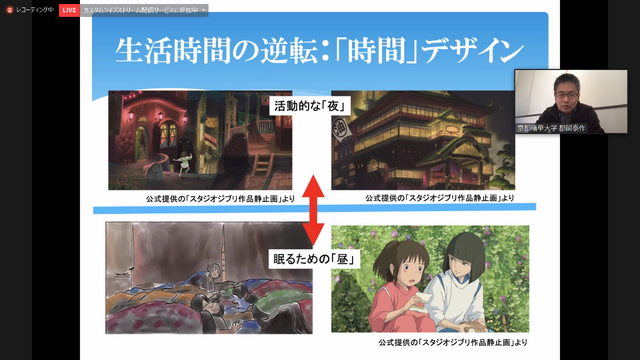

また都留氏は、「世界観エンタメ」の要素として“空間”に加えて“時間”も効果的な例に、宮崎駿のアニメ『千と千尋の神隠し』を挙げた。

この『千と千尋の神隠し』で都留氏が特に感心した“時間”とは、昼夜を逆転させた描写だという。「そこにしかない時間を提示して、観客に浸る経験を提供できるため」だ。

『千と千尋の神隠し』では、千尋が迷い込んだ先の世界にある湯屋は、夜になって活動的になる。一方で、千尋がハクとおにぎりを食べるシーンは昼間だが、周囲はひっそりとしており誰もいない。湯屋の面々には、薄明りの中で眠っている描写がある。

「朝は寝て、夜は墓場で運動会……という『ゲゲゲの鬼太郎』の主題歌的な“時間”が、ビジュアルで強く印象づけられる」ことから、都留氏は「宮崎アニメはこういった時間設計が優れている」とみているそうだ。

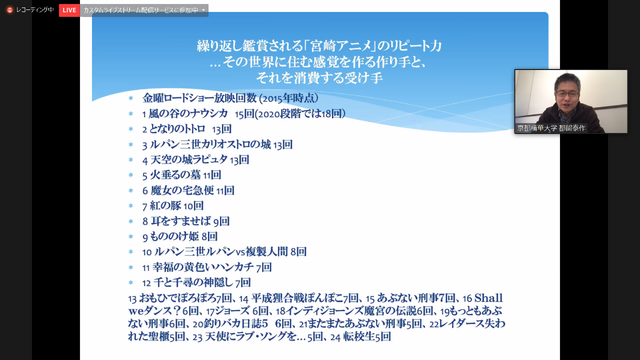

さらに宮崎アニメについて、都留氏は「再放送されるたびに一定の視聴率を獲得できる力」についても言及した。「物語を分かっていても、その世界に浸りたいからでは」と指摘する。

2020年時点で18回も再放送されている『風の谷のナウシカ』はその最たる例だが、同作には「あの男、ユパです」という有名なセリフがある。これは、父を殺され狂乱するナウシカを身を挺して鎮めたユパをついて、それを見ていたコマンド兵のひとりが皇女クシャナに囁くものだ。

都留氏は岡田斗司夫の言葉を引用しつつ、「ユパが強く、その世界でよく知られた人物であると分かること」「クシャナは貴族で、下々について詳しく知らないという社会関係がうかがえること」から、「この一言で“世界観”が表現されている」と称賛する。「“社会的時空”のデザインについても、これから着目していくべきでは」というのが都留氏の弁だ。

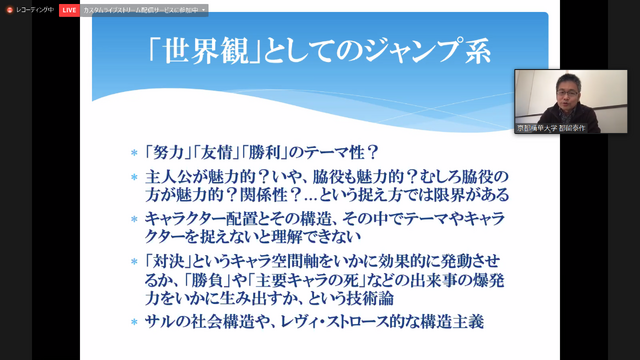

都留氏はそこから、そういった“世界観”を考えるうえで「“空間”と“時間”に加えて“人間たちが織りなす関係の網の目”が必要になる」と続けた。最近のエンタメとして無視できない「ジャンプ」マンガについては、世界観エンタメの視点からすると「『スター・ウォーズ』や宮崎アニメのような“背景”には乏しい」とみているそうだ。

しかし、だからといって何もないというわけではない。都留氏によれば、『鬼滅の刃』に代表される「ジャンプ」マンガのヒットについては、よく言われる「友情・努力・勝利」の三大原則やキャラクター単体での魅力、関係性だけでは捉えきれない。その秘訣は、“キャラクターの配置・構造”にあるという。

これは、ヒットのポイントは“対決”にあり、「キャラクターの間に“テンションの糸”が働いており、それを効果的にコントロールして発動させた勝負や死に爆発力があると、ヒットに繋がる」という理屈だ。

都留氏はこれについて、サルの社会構造や思想家のクロード・レヴィ=ストロースなどが提唱した構造主義のような、構造的な見方が有効ではないかとする。

「ある社会構造において、ナンバー1がいればナンバー2は上を気にしつつ下には強く出るはず。その一方で、ナンバー2はナンバー1が死んだ際の繰り上がりなども考えるはず」と例を出し、「テーマがどうあれ、『ジャンプ』の編集部や作家はそういった“構造”を強く意識しているのではないか」とまとめた。

石岡氏は渡邉氏と都留氏の話を受け、まずは『スター・ウォーズ』について「旧三部作では真ん中の『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』がいちばん緊張に満ちていた」と切り出した。

そのうえで、「祭りのシーンで終わった最終作『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、壮大な物語の締めくくりとしては拍子抜けだったという意見も多いのでは」とする。

これを石岡氏は「オープンエンドのような形式になっているものが、40年以上にわたり大きな影響力を持っていることが面白い」とみる。

「連作として作られていて、単体では成り立たない」半面で、「一シーンで“世界観”が完成しており、そこに居続けたいような魅力がある」のが『スター・ウォーズ』である。「作品を統一する“構造”が、作り上げられた“世界”そのものにあるのでは」というのだ。

その一方で、都留氏も触れた「ジャンプ」マンガは、浸り続けたい“世界”を提示することには関心が薄いことが多く、都度で移り変わっていく対決の“構造”が面白い。石岡氏も「“構造”の作られ方に魅力があるのでは」と対比させる。

「ある時点での人間関係図が、裏切りなどによってひっくり返って驚く時がある」というような、「安定した“構造”があるのではなく、提示された“構造”が変貌し続けていく変化のダイナミズムに楽しみがある」という見方だ。

しかし、一見では矛盾しているように見える『スター・ウォーズ』的な“構造”と「ジャンプ」マンガ的な“構造”について、石岡氏は「両立するのでは」とする。

例えば、『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』の「I am your father…」というセリフは、脚本レベルでのかん口令が敷かれたことがよく知られている。これは「ダースベイダーがルークの父親であることが分かれば、作品が台無しになる」という展開だと取れる。しかし、「憎むべき敵が父だった」というストーリーは、知ったうえで見ても楽しめる。

「世界観エンタメでは、そのように謎や秘密が開示されるタイミングが大事になる」としつつも、「それがオープンになっても、“構造”が反転する面白さとして改めて見ることができる」というのが石岡氏の指摘だ。

また「日本のマンガやアニメは多層的にできあがっている。“構造”の全体が明らかになっていなかったり、少しぐらいの不整合があっても魅力を削がないことも多い」とした石岡氏は、ここで『竜女戦記』作中における地図の変化から物語の広がりに触れつつ、都留氏に“設定”の詰め方と深め方について問いかける。

都留氏はこれに、「エンタメではキャラクターがいちばん大事で、学生へのマンガ指導でも『設定から作り込むな』と言うが、その一方で最近は設定などの“背景”を描き込むことが大きな意味を持つのもたしか」として、自身の『竜女戦記』も踏まえ「“構造”を決めないと設定が固まらないため、ある程度を決めておく。そのバランスが難しい」と返答。

「設定を作り込める、矛盾のないストーリーテリングについては欧米の作り手はバランス感があるが、日本の作り手はなかなか意識できていない」と分析しつつ、「それでも『ジャンプ』マンガのように、キャラクターにある種の演技力を持たせる点は日本の上手さでは」とした。

セッションの終わり際、渡邉氏は都留氏が作家としての視点を示したことを受け、「『“ワールドビルディング”的なコンテンツにとっての作家とは』という問題が今後の批評のポイントとなるのでは」と指摘。

また、マーベル映画に触れた際に聞こえてきがちな「全部で何本あるのか。すべて見ないと分からないのでは」といった未視聴者の声も取り上げ、ポジティブなばかりではない“ワールドビルディング”概念の多面性も見ていきたいと結ぶ。

石岡氏、都留氏も各参加者の意見を踏まえてセッションを振り返り、最後は「そもそも『シリーズもの』の話をしているので『引き』で終わらざるを得ない」と語っていた高瀬氏が「このセッションも第2回がいちばん面白くなるのでは」と締めくくった。

[アニメ!アニメ!ビズ/animeanime.bizより転載記事]